“加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展、促进人与自然和谐共生。”推动乡村生态振兴是推进乡村全面振兴、加快建设农业强国的重要任务,必须坚定不移走绿色发展之路,推进农业发展全面绿色转型。要深入推进农业绿色发展,推动形成绿色生产方式和生活方式,促进农业绿色发展和生态振兴深度融合,坚定不移地走以生态优先、绿色发展为导向的农业高质量发展道路,实现农业强、农村美、农民富,为建设人与自然和谐共生的现代化提供坚实支撑。

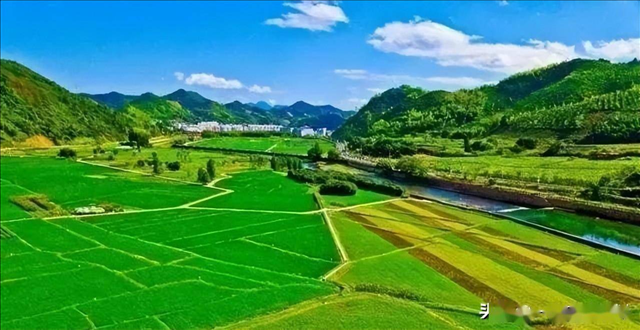

立足资源优势,因地制宜培育乡村绿色产业。“生态就是资源、生态就是生产力”“良好的生态环境是农村最大的优势和宝贵财富”,以绿色发展引领乡村生态振兴,将生态修复、生态保护与生态产业发展相结合,利用当地特色自然资源发展多元化农业,让生态优势转化为经济优势。一是立足当地比较优势,优化农业生产空间布局,依托生态资源禀赋做精做优特色产业,促进绿色产业向规模化、智能化与低碳化的方向发展,实现生态“含金量”和发展“含绿量”双提升。二是以绿色科技创新为驱动,培育乡村绿色发展新产业,运用绿色低碳技术赋能传统产业升级,推动清洁能源优势转化为产业发展优势,为农业绿色发展注入新动能,让“绿水青山”变成拉动经济产业发展的“金山银山”。

坚持绿色兴农,深化农业供给侧结构性改革。绿色兴农是农业绿色发展的基本要求,也是满足人民对美好生活的切实需求。推进农业绿色发展与生态振兴深度融合,遵循“巩固、增强、提升、畅通”的原则,提升生态产品价值,增加绿色优质农产品有效供给,促进村民增收,实现百姓富、生态美的有机统一。一是调整和优化农业产业结构,扶持特色种植业、特色林业、特色养殖业等,引导发展有机果蔬、生态养殖等特色产业。二是完善绿色农业产业体系,以当地丰富的农业资源、红色文化资源、旅游资源等绿色资源禀赋为依托,打造绿色化产业,构建农牧结合、种养结合、循环发展的模式,打造绿色生态产品品牌,建设绿色化、规模化、有机化农产品生产基地,促进区域生态产业发展。三是大力发展“生态农业+”,延伸绿色农业价值链,提升农业产业附加值。立足本土资源,深入挖掘当地独特的自然、乡土、文化资源,依托优质农产品、优美自然环境、特色文旅资源等,形成“生态农业+文化”“生态农业+旅游”“生态农业+康养”等农文旅深度融合模式,推动一二三产业的生态化改造和转型升级,发展生态旅游新业态,增加农产品附加值,促进村民增收,实现生态惠民富民。

厚植生态底色,建设宜居宜业宜游和美乡村。建设宜居宜业和美乡村是实现乡村全面振兴的重要目标,绿色是乡村振兴的底色,美丽乡村建设是普惠民生生态福祉的重要体现。一是改善人居环境,规划生态发展。和美乡村建设,生态宜居是关键。以建设和美乡村为导向,重塑乡村价值,统筹推进人居环境整治与绿色基础设施建设,开展低耗能改造、乡村面源污染治理、道路环境绿化和新能源绿色交通提升工程,解决与村民生活息息相关的厕所、生活污水、生活垃圾问题,健全医疗、教育、就业等保障措施,切实提升乡村居民生活质量。同时,立足当地民族特色和乡土风情,进一步明确发展定位,科学规划乡村生态发展空间布局,因地制宜发展集休闲、观光、旅游、康养为一体的景观农业,将良好的生态环境转化为推动产业绿色发展新动能。二是推进农业生产清洁化,通过绿色循环低碳技术应用,加强废弃物资源化利用、投入品减量增效,积极推进化肥农药零增长,推进农业生产方式向高效绿色转变,全面推广种养结合、粮豆轮作、生态健康养殖等高效生态循环模式,切实保护区域特色的生态资源优势和环境优势。

开展绿色教育,传承弘扬乡村绿色生态文化。推进乡村生态振兴,“既要塑形,也要塑魂”,绿色生态文化是农业绿色发展的内源性动力。一是深化绿色生态文化普及,通过宣传、教育和示范,将绿色理念、绿色消费、绿色生活方式等普及到各个相关主体,如各级政府尤其是乡镇村基层干部树立正确政绩观,积极推动农业绿色发展;企业承担绿色生产的社会责任,通过绿色清洁生产为消费者提供绿色产品;乡村居民,树立绿色低碳消费观,养成节水节能、绿色出行、垃圾分类、资源回收等环保习惯,促进社会消费方式从“生态破坏性”向“生态保护性”、从“一次性”向“循环型”转变。二是保护和传承农耕文化,深入挖掘传统农耕文化中的绿色智慧、人文精神和生态伦理,在传承中发挥其聚集人心、淳化乡风的价值作用,又紧密结合现代农文旅融合的发展新趋势,将文化资源转化为发展动能,增加绿色生态产品和绿色服务供给,强化绿色生态普及,提升乡村居民生态文明素养,促进全民生态参与,营造乡村生态振兴的社会氛围。

提升治理效能,创新和完善乡村绿色治理体系。绿色治理内含高质量发展,提升乡村绿色治理效能是推动乡村生态振兴的关键环节。乡村绿色治理要求政府、社会、村民的共同参与,建立健全乡村绿色治理体系,建设多元社会治理共同体,切实改善乡村民生和保障和谐稳定社会秩序。一是发挥乡村干部的带头作用,盘活驻村干部、生产能手、大学生、返乡创业人员、退伍军人等人才资源,发挥“头雁”领航作用,激发个体参与农业绿色发展与环境治理的意愿和付诸行动。二是健全“自治、法治、德治”相结合的乡村治理体系,坚持以德为先、以自治为基、以法治为本,发挥村民主体作用,强化“村委会—小组长—村民”基层治理网络,提升全民参与意识,构建共建共治共享治理格局。

夯实法治保障,加强和完善生态法规法治。加强和完善生态法律法规是农业绿色发展和乡村生态振兴的重要保障。一是健全生态环境高水平保护机制,强化对重要生态系统的保护和修复。进一步完善天然林和公益林保护管理制度、严格实施草原禁牧和草畜平衡制度,落实好名胜风景区、自然保护区、自然遗迹等保护地保护制度。二是健全绿色生态激励约束机制。一方面强化耕地保护补偿、生态补偿制度和绿色金融激励机制,完善重点领域,如耕地、森林、草地等生态补偿,探索建立健全市场化多元化的纵向和横向生态补偿机制;另一方面强化制度约束,加大执法和监督力度,提高违法成本和惩罚标准,健全标准明确、激励有效、约束有力的绿色发展制度。三是健全生态产品价值实现机制,包括建立公平合理的生态产品价值实现分配机制、建立生态产品质量和增量与资金分配相挂钩的纵向生态保护补偿机制、完善生态补偿横向转移支付制度、构建符合区域特征的生态产品价值评价方法体系等。(福建农林大学 林曾芬)

习近平:生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计

习近平:生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计

生态兴则文明兴。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,推动生态文明建设发生历史性、转折性、全局性的变化。习近平总书记多次强调全面推进美丽中国建设,加快推进人与自然和谐共生的现代化。 2024年5月22日至24日,中共中央总书记、国家主席...

习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话

习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话

习近平在全国生态环境保护大会上强调 全面推进美丽中国建设 加快推进人与自然和谐共生的现代化 李强主持 赵乐际王沪宁蔡奇李希出席 丁薛祥讲话 2023年7月17日至18日,全国生态环境保护大会在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。新华社记者 饶爱民 摄...